HOME > 森林・林業 用語辞典

![]() 用語名をクリックすると、用語の解説文が表示されます。再度用語名をクリックすると、解説文は非表示となります。

用語名をクリックすると、用語の解説文が表示されます。再度用語名をクリックすると、解説文は非表示となります。

参考文献:林業技術ハンドブック(全国林業改良普及協会)、森林の百科事典(丸善)

- 遺伝資源[ いでんしげん ]

長い進化の歴史の中で蓄積された遺伝変異で、育種(品種改良)の基盤となるもの。(遺伝子そのものと、遺伝子型の二つのレベルがあるが、現在は遺伝子型での利用が一般的)

- 入会[ いりあい ]

一定の森林を共同で利用し、生産・生活に必要な物資を得る関係。

- ウェファーボード[ うぇふぁーぼーど ]

合板に代わる構造用面材料で、一辺の長さが50cm前後、厚さ0.5mm前後の正方形状の削片をランダムに配列して接着した板。

- 植え付け[ うえつけ ]

→植栽

- ウッドマイルズ(wood miles)[ うっどまいるず ]

木材の産地から消費地までの距離を指標のひとつにすることで、木材の環境負荷を評価しようというもの。基本的な考え方は、木材が運ばれてきた「距離」に、運ばれてきた「量」を乗じたものをウッドマイレージ(キロ㍍・立方㍍ )と呼び、その木材の環境負荷の大きさを表す基本的な指標としている。輸送方法ごとのエネルギー量を割り出し、輸送過程全体で排出したCO2量で環境負荷を示すウッドマイレージCO2という指標もある。「ウッドマイレージ」はウッドマイルズ研究会(熊崎実会長)の登録商標。

- 運材[ うんざい ]

木材の運搬のこと。主に市場等への運搬を指す。

- エコシステムマネージメント[ えこしすてむまねーじめんと ]

森林生態系の知識を重視した森林管理のこと。持続可能な森林生態系の管理が森林管理の基本原則であるという考えが根底にある。

- エコツーリズム[ えこつーりずむ ]

旅行者が地域の自然生態系や文化に悪影響を及ぼすことなく訪問、滞在して、その地域の経済や環境維持に貢献できるようなもので、観光の一形態。エコロジカルツーリズムを縮めたもの。農村滞在を中心とするグリーンツーリズムも含まれる。

- SGEC[ えすじぇっく ]

『緑の循環』認証会議(Sustainable Green Ecosystem Council)。日本にふさわしい森林認証制度として、2003年6月に設立された。

■公共市場での認証材利用の流れが活性化

近年、国産材輸出の取り組みが増えています。SGECが国際的な認証規格となれば、

強力な追い風となって、世界の市場へ参入できることとなるわけです。

世界に眼を転じると、認証材(とその製品)がごく当たり前に流通しています。

さらに言うと、認証材であることが木材調達の条件となるケースもあります。

その一例がオリンピックです。

2012年のロンドンオリンピックでは、ほぼすべての施設で認証材が使われ、

木材以外にもチケットやプログラムに認証紙が使用されました。

2016年のリオ大会でもこれに倣い、持続可能な木材の調達方針が策定され、

認証材が全面的に採用されることとなります。

また、2020年東京オリンピックでの認証材使用を進めるため、

林野庁は「森林認証・認証材普及促進対策」として施策に盛り込みました。

この流れは、今後の公共市場のモデルとなるかもしれません。

つまり、公共性の高い施設・事業で使用する木材は、世界基準を満たした認証材であることが条件になる、という時代の到来です。■国際認証のメリットの一例

一方で、今後、建築着工戸数の増加が見込めない国内市場に対して、

海外輸出は市場開拓の面で大いに有望です。

仮に地域のリーダー企業(大規模加工事業会社)が海外輸出戦略を採った場合、

その地域材供給網に参入することは生き残りへの有効な選択の一つです。

前述の通り海外輸出は世界規格の認証が条件となるため、

リーダー企業と同じ認証規格を持たなければ参入ができません。

例えばある地方の中堅ビルダーが国際認証を持って海外輸出に転じる場合、

そこに素材、製材品を納める地域の関係者も一団となって認証を取得することが参入の条件になります。

これとは別に、地域の素材生産、製材加工業者全体で国際認証を取得することで

地域ブランドとして共同販売を展開する戦略もあるでしょう。

現在、都道府県レベルの海外輸出戦略では、日本ブランド+地域ブランドを全面的に押し出す手法が主流です。

日本生まれの世界規格であるSGECは、日本ブランドをPRするのに大いに役立つはずです。

- 枝打ち[ えだうち ]

立木の一定の高さまで枝を切り落とす作業。節のない木材や、年輪幅を調節し質の高い木材を生産するために行う。

- LVL[ えるぶいえる ]

→単板積層材

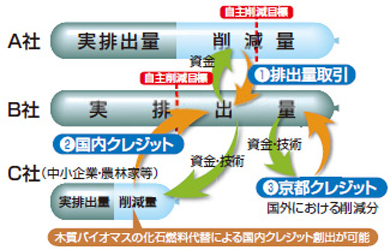

- オフセット・クレジット(J-VER)制度[ おふせっと・くれじっと(じぇい・ばー)せいど ]

カーボン・オフセット等に使用するため、国内の自主的な温室効果ガス排出削減・吸収プロジェクトによる排出削減・吸収量の認証・クレジット発行を行う制度。

環境省・林野庁連携により、制度そのものは2008年11月から、「森林吸収クレジット」は2009年5月から開始。▽制度の詳細は「認証センター事務局:気候変動対策認証センター」HP参照

▽カーボン・オフセットの説明は本用語集「カーボン・オフセット」参照

※クレジット:認証された排出削減量、吸収量の単位

※VER( Verified Emission Reduction):京都議定書等の法的拘束力をもった制度に基づいて発行される

クレジット以外の、温室効果ガスの排出削減・吸収プロジェクトから創出される検証を受けたクレジット

※クレジット発行期間:2008 年4月1日~2013 年3月31 日(京都議定書第一約束期間)

- 温室効果[ おんしつこうか ]

太陽によって温められた、地表から主に赤外線となって放射されるエネルギーが、大気中で温室効果ガスによって吸収されることにより、熱を宇宙空間へ逃がさず大気中にとどめる働きのこと。

- 海岸林[ かいがんりん ]

海岸に沿って成立している森林。

- 皆伐[ かいばつ ]

一定面積の立木の全部、または大部分を一度に伐採すること。

- 刈払い[ かりはらい ]

→下刈り

- 官行造林[ かんこうぞうりん ]

土地所有者と契約を結び、収益を分収する条件で国が行う造林。

- 間伐[ かんばつ ]

成長して込みあってきた森林を健全な状態に導くため、立木の一部を抜き伐りすること。

- 間伐材[ かんばつざい ]

間伐によって生産された木材。

- 間伐材マーク[ かんばつざいまーく ]

間伐や間伐材利用の重要性などをPRし、間伐をすすめていくための普及啓発・間伐材の利用促進・消費者の製品選択に資することなどを目的に設定されたマーク。間伐材を使用した製品などに表示する。間伐材マークの使用にあたっては申請・認証が必要となる。

●事務局は、全国森林組合連合会 間伐材マーク事務局。

- 間伐紙[ かんばつし ]

国内の間伐材パルプを配合した紙。印刷用紙・封筒用紙・ファイル用紙・名刺などのほか、カート缶(紙缶飲料製品)などに使用されている。間伐材の使用率は製品によって異なる。

- カーボン・オフセット[ かーぼん・おふせっと ]

二酸化炭素等の排出量のうち、どうしても削減できない量の全部または一部を、それに見合う他の活動(削減・吸収量)で埋め合わせすること。

個人や、企業のCSR(社会貢献)活動等自主的な取り組みとしての「地球温暖化防止」対策。

排出量を、木質バイオマスの化石燃料代替による削減量や森林吸収量で相殺することで、森づくりに対する支援が促進される。また、間接的に、京都議定書の目標達成を支援することになる。

オフセットに使われる森林吸収量は、京都議定書の目標達成に直接反映されるものではないため、カーボン・オフセットに使うことができる。※カーボン:炭素、炭酸ガス

オフセット:埋め合わせ、相殺

排出量:個人の生活の中で生まれる排出量、企業活動等、地球上のあらゆる排出量が対象▽カーボン・オフセットに用いられる国内の排出削減・吸収量を認定するしくみ「オフセット・クレジット(J-VER)制度」〔環境省・林野庁連携〕については、本用語集「オフセット・クレジット(J-VER)制度」参照

- 外来種[ がいらいしゅ ]

本来その地域に分布していない植物で、多の地域から持ち込まれたもの。

- 気象害[ きしょうがい ]

気象現象により森林に悪影響を及ぼす被害。風害、雪害、凍害、潮害など。

- 木づかい運動[ きづかいうんどう ]

京都議定書では、日本の二酸化炭素排出量を1990年の水準より6%削減することが義務づけられている。そのうち3.9%を日本国内の森林による吸収が担っている。 そこで、国産材の積極的な利用をすすめて山村を活性化し、CO2をたっぷり吸収する元気な森林づくりを進めていこうと始められたのが「木づかい運動」。シンボルマークは「3.9 GREENSTYLE」(サンキューグリーンスタイル)。

●「木づかい運動」マーク使用などについて 事務局(財)木材総合情報センター

- 光合成[ こうごうせい ]

植物が、光のエネルギーによって二酸化炭素と水から有機物を合成する過程のこと。

- 更新[ こうしん ]

森林や樹木などの世代交代。

- 高性能林業機械[ こうせいのうりんぎょうきかい ]

立木の伐採、造材、運搬などの作業を行う重機類のこと。1980年代後半から導入されるようになった。

- 公有林[ こうゆうりん ]

地方公共団体が所有する森林。都道府県有林、市町村有林などのこと。

- 国有林[ こくゆうりん ]

国が所有する森林のこと。大半は林野庁の管轄だが、文部科学省、財務省などが管轄するものもある。

- 合板[ ごうはん ]

丸太の円周方向に薄板を切り出し、繊維方向を交互にして接着剤で貼り合わせた板。

- 里山[ さとやま ]

集落の近くにある森林の総称。

- 砂防ダム[ さぼうだむ ]

主に山間部の河川に、川岸の浸食防止、土砂の貯留などの目的で作られた施設。

- 山村[ さんそん ]

山間部に位置する地域のこと。

- 下刈り[ したがり ]

栽木に日光が当たるよう、植栽木の周囲の雑草木を刈り払う作業のこと。

- 市町村森林整備計画[ しちょうそんしんりんせいびけいかく ]

森林計画制度によって体系づけられた制度で、市町村の森林施業全体についての総合的な計画。市町村長が策定し、5年ごと10年間の計画。

- 指導林家[ しどうりんか ]

「地域の模範と認められる林業経営を行っている」「林業後継者の育成指導に理解があり、積極的に指導活動ができる」ほかの要件に適応する人を都道府県知事が認定する。おもな活動は、「先進的な森林施業技術などを林業後継者などに普及指導する」「森林・林業教育の指導者として、学習の場の提供および技術指導」「林業普及指導員と連絡・調整を図り、地域林業の振興に寄与する」ほか。

- 集材[ しゅうざい ]

伐採した木を一定の場所へ集める作業のこと。

- 集成材[ しゅうせいざい ]

板材や角材を、厚さ、幅、長さ方向に接着して集成した木材。

- 私有林[ しゆうりん ]

個人または私法人の所有する森林。

- 照葉樹林[ しょうようじゅりん ]

カシ・シイなどの常緑広葉樹が多く生育する森林。

- 植栽[ しょくさい ]

苗木を植え付けること。

- 植林[ しょくりん ]

植栽によって森林を造り上げること。

- 振興山村地域[ しんこうさんそんちいき ]

山村の振興を目的として制定された山村振興法に基づき指定された山村を「振興山村」という。旧市町村を単位とし、林野率が75%以上、人口密度が1.16人/ha未満であり、当該地域の生活環境や産業基盤等の整備が遅れている地域が指定されている。

- 薪炭林[ しんたんりん ]

薪や木炭の原木など燃料を供給する森林。

- 森林整備地域活動支援交付金[ しんりせいびちいきかつどうしえんこうふきん ]

森林施業計画が認定を受けた森林で一定の要件を満たす場合に、現況調査や歩道の整備などに対して支払われる交付金。

- 森林インストラクター[ しんりんいんすとらくたー ]

一般の人に森林や林業の知識を与え、森林の案内や森林内での野外活動の指導を行う者。(社)全国森林レクリエーション協会の認定資格。

- 森林組合[ しんりんくみあい ]

森林組合法に基づいて組織された、森林所有者を組合員とする協同組合。

- 森林計画制度[ しんりんけいかくせいど ]

林法によって定められた、全国の森林の様々な取り扱いに関する計画体系。国による全国森林計画、都道府県による地域森林計画、市町村による市町村森林整備計画、森林所有者などによる森林施業計画などがある。

- 森林施業[ しんりんせぎょう ]

目的とする森林を育成するために行う造林・保育・間伐・伐採などの人為的行為。

- 森林施業計画[ しんりんせぎょうけいかく ]

森林計画制度によって体系づけられた制度で、森林所有者などが森林の施業に関する40年以上の長期方針、5年間の施業計画を自主的に立て、市町村長などの認定を受けたもの。

- 森林認証制度[ しんりんにんしょうせいど ]

森林認証制度は、森林が適正に管理されていることを中立的な第3者機関が、客観的に評価することにより、その価値を社会的に認めるというもの。環境に配慮した商品を積極的に買おうという消費者が増えつつあること、自主的な表示よりも第三者による客観的な保証を信頼することから、認証森林の面積も広がりつつある。日本にふさわしい森林認証制度である『緑の循環』認証会議(Sustainable Green Ecosystem Council)の他、FSC、PEFC、SFIなどの森林認証制度がある。

- 森林療法(森林セラピー TM)[ しんりんりょうほう・しんりんせらぴー ]

森林の地形や自然を利用した医療、リハビリテーション、カウンセリングなどをさす。森林浴、森林レクリエーションを通じた健康回復・維持・増進活動でもある。2004年3月に森林セラピー研究会が設立された。

- 森林・林業基本法[ しんりん・りんぎょうきほんほう ]

森林に対する国民の要請の多様化、林業を取り巻く情勢の変化などを受け、林業基本法を改定して制定された法律。木材生産を主体とした政策から、森林の機能の持続的発揮を図るための政策へと転換した。

- 地ごしらえ[ じごしらえ ]

苗木の植え付けがしやすいよう、雑草木を刈り払うなど植栽予定地を整理する作業のこと。

- 持続可能な森林経営[ じぞくかのうなしんりんけいえい ]

森林の機能を将来的に損ねることのないよう配慮して行う森林経営のこと。

- 獣害[ じゅうがい ]

獣類によって、樹皮をはがされたり若木が食害を受けたりする被害のこと。

- 除伐[ じょばつ ]

木が若い森林で、目的樹種と競合する樹種を中心に除去する作業のこと。

- 人工林[ じんこうりん ]

植栽などによって、人の手によって仕立てた森林。

- 水源かん養機能[ すいげんかんようきのう ]

洪水を緩和させる、流量を安定させる、水質を浄化するなど、森林のもつ水資源を保全する働き。

- 製材[ せいざい ]

丸太から角材や板材を挽き出すこと、またはその製品。

- 青年林業士[ せいねんりんぎょうし ]

「意欲的に林業経営などを行い、指導林家の補助的役割を担って地域のリーダーとして活躍している」「森林・林業に関する調査・研究などを活発に実施している」ほかの要件に適応する人を都道府県知事が認定する。おもな活動は「指導林家および林業普及指導員などと連絡を取り、森林施業技術などの向上に努める」「技術の指導のための活動および社会貢献活動に積極的に参加する」ほか。

- 穿孔性害虫[ せんこうせいがいちゅう ]

カミキリムシ、キクイムシ、ゾウムシ、キバチの仲間など、樹木の主に幹の部分を食害する昆虫の総称。

- 選木[ せんぼく ]

間伐の際に、伐る木と残す木を選んで決めること。

- 全国林業普及懇話会[ ぜんこくりんぎょうふきゅうこんわかい ]

「長年にわたり蓄積した技術・知識を活かし、地域の林業普及指導事業に協力する」ほかの目的で、99年に林業普及指導員OBを中心に設立された。会員258人(2005年)のうち100人あまりがSGEC(『緑の循環』認証会議)森林認証の専門審査員に登録している。事務局は(社)全国林業改良普及協会のなかにある。

- 素材生産[ そざいせいさん ]

立木を伐採し、造材して素材(丸太)を生産すること。

- 雑木林[ ぞうきばやし ]

主に木材用途以外の樹種で構成され、燃料や食料を調達するなど、古くから生活に密着していた森林。里山と同じ意味で使われることも多い。

- 造材[ ぞうざい ]

切り倒した立木の枝を払い、用途に応じた長さに切って丸太にすること。

- 造林[ ぞうりん ]

森林の生育過程を通して、育成管理すること。

- 択伐[ たくばつ ]

単木、もしくは小面積で行う伐採。

- 地位[ ちい ]

土地のもつ生産力の良し悪しを5等級にランク分けしたもの。

- 力枝[ ちからえだ ]

樹木の枝の中で、最も太い枝のこと。

- 地球温暖化[ ちきゅうおんだんか ]

二酸化炭素やメタンなど、温室効果ガスの大気中の濃度が上がることにより、地球上の熱が大気外へ放出されにくくなって気温が上昇する現象。

- 稚樹[ ちじゅ ]

樹木の子ども。高さ30cm程度のまでのものを指す場合が多いが、はっきりした基準はない。

- 中山間地域[ ちゅうさんかんちいき ]

中間農業地域と山間農業地域をあわせたもので、耕地率が20%未満、森林率50%以上の地域のことを指す。国土面積の7割、森林面積の8割を占めている。

- 接ぎ木[ つぎき ]

植物の枝や芽(穂木)を、別の個体(台木)の幹や枝に密着させ、繁殖させる方法。

- つる切り[ つるきり ]

樹木の幹に巻きついたアケビなどのつる植物を根元から切り、取り除く作業のこと。

- 適地適木[ てきちてきぼく ]

長年にわたって森林を育ていくとき、その場所の気候・土壌・立地条件などに最も適した樹種を選んで植えること。

- 天然更新[ てんねんこうしん ]

自然に落下した種子から芽生え、更新を行うこと。

- 天然林[ てんねんりん ]

一般には人為の影響を受けていない森林を指すが、林業上は更新が人為的でないものであれば天然林としている。

- 特用林産物[ とくようりんさんぶつ ]

森林で生産される産物で、木材以外のもの。

- 土場[ どば ]

市場などに出荷する前に、木材を一時的に集積・貯蔵しておく場所のこと。

- 排出量取引の国内統合市場の試行的実施[ はいしゅつりょうとりひきのこくないとうごうしじょうのしこうてきじっし ]

企業等が自主的に排出削減目標を設定した上で、自らの削減努力に加えて、これを達成するための排出枠・クレジット(京都クレジット・国内クレジット)の取引を認めるもの。

2008年10月より開始。(運営事務局:内閣官房・経済産業省・環境省)。

- 伐期[ ばっき ]

林業経営の目的からみた、植栽から伐採までの年数。

- 伐倒[ ばっとう ]

立木を切り倒す作業のこと。伐木ともいう。

- パルプ[ ぱるぷ ]

木材などを機械的・化学的に処理することによって得られる繊維のこと。主に製紙用原料として使用される。

- フィトンチッド[ ふぃとんちっど ]

植物が放出・分泌し、抗菌・殺虫のほか人間の体に良い影響を与えるなどの働きをもつ成分。

- 複層林[ ふくそうりん ]

主に樹齢の違いによって、林内に異なる樹高の層が複数できた森林。二段林も複層林のひとつ。

- 節[ ふし ]

幹が太くなるにつれ、枝が幹の中に包み込まれた部分。

- 分収造林[ ぶんしゅうぞうりん ]

土地所有者、実際に造林を行う者などが、伐採時の収益を一定の割合で分配する取り決めを行い、造林すること。

- 保安林[ ほあんりん ]

水源かん養、土砂流出・災害の防止、レクリエーションの場の提供など公共目的を達成するため、農林水産大臣または都道府県知事によって指定される森林。伐採ほか一定の制限が課せられる。土砂崩壊防止、防風、魚つき、風致、保健など17種類ある。 2005年3月時点で1205万ha(延べ面積)が指定されており、もっとも広い面積は「水源かんよう保安林」の847万ha。

- 保育[ ほいく ]

樹木の生育に適した条件を整えるため手を加える作業のこと。下刈り、除伐、枝打ち、間伐などが主なもの。

- 松くい虫[ まつくいむし ]

一般に、マツを枯らす線虫(マツノザイセンチュウ)を媒介するマツノマダラカミキリのこと。

- マツノザイセンチュウ[ まつのざいせんちゅう ]

北アメリカから入ってきた長さ1mmほどの線虫。マツノマダラカミキリがマツをかじった時にマツノザイセンチュウがマツの内部に侵入して増殖し、最終的にマツを枯らしてしまう。

- 緑の募金[ みどりのぼきん ]

(社)国土緑化推進機構と都道府県緑化推進委員会が主体となって行っている募金。集まった募金は、国内外のさまざまな森林づくりに活用されている。募金期間は春と秋。

- 民有林[ みんゆうりん ]

個人・企業・社寺などが所有する「私有林」と都道府県・市町村・財産区などが所有する「公有林」とがある。国以外が所有している森林。国の所有は「国有林」。

- 銘木[ めいぼく ]

材質や形がとても優れていたり、鑑賞価値が高い、珍しいなどの木材の総称。

- 木育[ もくいく ]

子どもの頃から木を身近に使っていくことを通じて、人と木や森との関わりを考えられる豊かな心を育むこと。木を通じて豊かな感性を育み、共感を分かち合える人づくりと、地域の「木の文化」の構築や人と自然が共存する社会をめざす。北海道から発信している新しい言葉。

- 木酢液[ もくさくえき ]

木炭を作る時に出る煙から採れる液体。土壌改良、防虫、防菌などの働きがある。

- 木質バイオマス[ もくしつ ばいおます ]

バイオマスとは、太陽エネルギーを源とする生物の資源のこと。これをエネルギーとして利用するとき「バイオマス・エネルギー」と呼ぶ。利用可能な発生源は、林業・農業・畜産業・紙パルプ産業・食品産業・生ゴミなどさまざまにある。木質バイオマスには、大きく分けて森林バイオマス(林地残材など)と廃棄物系木質バイオマス(製材工場などでの端材や建築廃材など)とがある。

- 木質ペレット燃料[ もくしつ ぺれっと ねんりょう ]

オガ粉や樹皮などを高圧で圧縮したもので、接合剤などの添加物を加える必要がない。円筒状、直径4~12mm、長さ10~25mm。取り扱いやすいこと、安定した燃焼、燃焼効率が高いなどの特徴がある。

- 木炭[ もくたん ]

木材を熱分解した後に残るもの。燃料として昔から利用されるほか、見に見えない小さな穴がたくさんあることから水質浄化、脱臭、除湿などの働きがある。

- 焼畑[ やきはた ]

森林や草地を切り払って燃やし、その灰を肥料として作物を育てる農業の形態。

- 雪起こし[ ゆきおこし ]

雪によって倒れた若い木を、幹が曲がったまま生長しないよう雪解け後にロープなどで引き起こして固定する作業。

- 林家[ りんか ]

林地の所有や借り入れなどにより森林施業(しんりんせぎょう)の権原をもつ世帯のこと。

- 林業研究グループ[ りんぎょうけんきゅうぐるーぷ ]

森林づくりの技術や経営改善、地域づくりや交流など森林・林業にかかわる活動をする自主的なグループ。近年、活動内容が多様化している。略称・林研グループ。全国では、約1500グループ・2万8000人(2008年)の会員がいる。都道府県ごとに協議会などがあり、全国組織として全国林業研究グループ連絡協議会(会長・田中惣次)がある。事務局は(社)全国林業改良普及協会のなかにある。

- 林業普及指導員[ りんぎょうふきゅうしどういん ]

森林・林業に関する技術や知識、情報などを地域の人々に伝えるなど、地域林業の発展のために働く都道府県の職員。これまでの林業専門技術員・林業改良指導員を一元化し2005年4月よりこの名称になった。

- 林業・木材産業改善資金[ りんぎょう・もくざいさんぎょうかいぜしきん ]

林業・木材産業に携わる人が、新しい事業を始めたり経営改善を図るなどため機械・施設などを導入する場合に、無利子で貸付けを受けられる制度。

- 林地開発許可制度[ りんちかいはつきょかせいど ]

森林の乱開発防止のため、森林法によって定められている開発規制措置。

- 林地残材[ りんちざんざい ]

立木を伐採・搬出するとき林地に残される枝・葉・梢端など。

- 林道[ りんどう ]

森林内に設けられた道路の総称。一般に車の通行できる道を指す。

- 林分[ りんぶん ]

人工林を取り扱う際の最小単位。樹木の種類やその大きさ・密度などがほぼ一定の集団(土地)のこと。

- 路網[ ろもう ]

一般に林道・作業道(伐採や搬出のために設けられた簡易な道)の総称。